Гидравлический колонны

Когда слышишь 'гидравлические колонны', многие сразу представляют себе просто массивные стальные трубы. Но на деле это сложные системы, где каждый миллиметр посадки, качество уплотнений и даже способ крепления фланцев могут стоить месяцев простоя. Вот, например, в ООО 'Цзянсу Минбай Гидравлическая Технология' мы как-то столкнулись с деформацией направляющей втулки на глубине 1200 метров — оказалось, термообработка была проведена без учёта вибрационных нагрузок. Такие мелочи и определяют, проработает колонна десять лет или выйдет из строя через полгода.

Конструктивные особенности, которые не пишут в учебниках

Самый частый промах — недооценка боковых нагрузок. В проектах часто закладывают стандартные коэффициенты, но в шахтах, где горизонт 'гуляет' даже на сантиметры, этого недостаточно. Помню, для комбината в Воркуте делали колонны с усиленными ребрами жёсткости — пришлось на месте пересчитывать толщину стенки, потому что проектировщики не учли динамику породы.

Уплотнения — отдельная история. Резиновые манжеты для воды против масляных сред — это как минимум три разных подхода к зазорам. На сайте https://www.mbyy.ru есть таблицы по совместимости материалов, но в полевых условиях часто приходится импровизировать. Как-то заменили полиуретан на фторкаучук в условиях сероводородной агрессии — результат превзошёл ожидания, хотя изначально сомневались.

Соединения типа 'шток-поршень' — вечная головная боль. Резьбовые соединения выдерживают до определённых циклических нагрузок, а дальше начинается усталостная трещина. Мы в Минбай экспериментировали с конусными посадками под пресс — пришлось отказаться, слишком сложный ремонт в шахтовых условиях. Оставили комбинированный вариант с контргайкой и шплинтовкой.

Материалы: между теорией и реальностью

Сталь 40Х — классика, но для арктических условий её предел ударной вязкости оказался недостаточным. Перешли на 30ХГСА с низкотемпературной закалкой, хотя это удорожает производство на 15-20%. Зато на объектах в Норильске колонны отработали уже пять зим без единой деформации.

Хромирование штоков — казалось бы, банальность. Но толщина слоя в 50-60 мкм при работе с абразивными суспензиями — это самоубийство. Пришлось разрабатывать многослойное покрытие: медь-никель-хром, но с градиентом твёрдости. Первые партии отслаивались, пока не подобрали температуру осаждения.

Сейчас тестируем лазерную наплавку для восстановления посадочных мест. Пока дорого, но для ремонта уникальных колонн уже применяем. Кстати, на https://www.mbyy.ru выложили техотчёт по этому методу — там есть нюансы с предварительным подогревом, чтобы избежать отпуска металла.

Монтаж: где рождаются проблемы

Самая грубая ошибка — монтаж без юстировки по лазеру. Видел случай, когда колонну длиной 8 метров устанавливали по обычному уровню — через месяц клин штока вывел из строя весь гидравлический контур. Теперь требуем от заказчиков геодезическую съёмку посадочных плит.

Обвязка трубопроводов — отдельный кошмар. Гибкие рукава высокого давления должны крепиться с компенсационными петлями, но монтажники часто экономят хомуты. Результат — вибрация, которая за полгода 'съедает' уплотнительные кольца. Приходится в техусловиях прописывать каждый крепёж.

Заполнение рабочей жидкостью — кажется простым этапом, но если не делать вакуумирование, 20% воздуха останется в системе. Это приводит к кавитации и ударным нагрузкам. Мы в ООО 'Цзянсу Минбай Гидравлическая Технология' даже разработали портативные установки для вакуумной заливки — снизили количество отказов на пусконаладке почти на 40%.

Эксплуатационные ловушки

Температурные расширения — бич подземных установок. В Кузбассе был случай, когда летняя жара вызвала удлинение колонны на 12 мм — этого хватило для деформации креплений. Теперь в паспорте указываем диапазоны температур с поправкой на климатическую зону.

Смазочные материалы — вечная дилемма. Синтетические выдерживают нагрузки, но агрессивны к некоторым уплотнениям. Минеральные стабильны, но требуют частой замены. После серии испытаний остановились на полусинтетике с присадками против окисления — компромиссный вариант.

Контроль состояния — без регулярного мониторинга вибрации все прогнозы бесполезны. Установили на пробной партии беспроводные датчики — оказалось, пиковые нагрузки возникают не при рабочем ходе, а в момент реверса. Пересмотрели расчёты клапанов.

Ремонт или замена: критерии выбора

Когда видишь коррозию на штоке, первое желание — заменить. Но для колонн длиной свыше 10 метров это часто нерентабельно. Разработали технологию шлифовки с последующим хромированием прямо на объекте — правда, требуется специальное оборудование, которое есть не у всех.

Износ гильз — обычно считают критичным при превышении зазора в 0,5 мм. Но для разных рабочих сред этот показатель плавающий. Для водяных систем допускаем до 0,8 мм, для масляных высокого давления — не более 0,3 мм. Это выяснили после анализа статистики отказов.

Сейчас рассматриваем вариант с ремонтными комплектами для типовых колонн — упаковка уплотнений, крепёж, инструкция по замене. Для удалённых объектов это может сократить простой с трёх недель до двух дней. На https://www.mbyy.ru уже выложили предварительные спецификации.

Перспективы и тупиковые ветви

Пытались внедрить композитные материалы для облегчённых колонн — пока неудачно. Прочность на сжатие приемлемая, но усталостные характеристики не выдерживают длительных циклов. Отложили до появления новых марок полимеров.

Системы мониторинга с ИИ — модно, но пока дорого и избыточно. Простой датчик давления и расхода чаще даёт больше информации, чем сложные нейросети. Хотя для предиктивного обслуживания на крупных объектах, возможно, стоит пробовать.

Стандартизация — больной вопрос. Даже в рамках ТР ТС нет единых требований к испытаниям гидроколонн для разных отраслей. Приходится разрабатывать собственные ТУ, как это сделано в ООО 'Цзянсу Минбай Гидравлическая Технология' для горнодобывающего оборудования.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Гидроцилиндр для гидравлических прессов в сборе

Гидроцилиндр для гидравлических прессов в сборе -

Направляющей фланец диски гидроцилиндра из литье

Направляющей фланец диски гидроцилиндра из литье -

Шток поршня второй ступени

Шток поршня второй ступени -

Гидравлический цилиндр 2

Гидравлический цилиндр 2 -

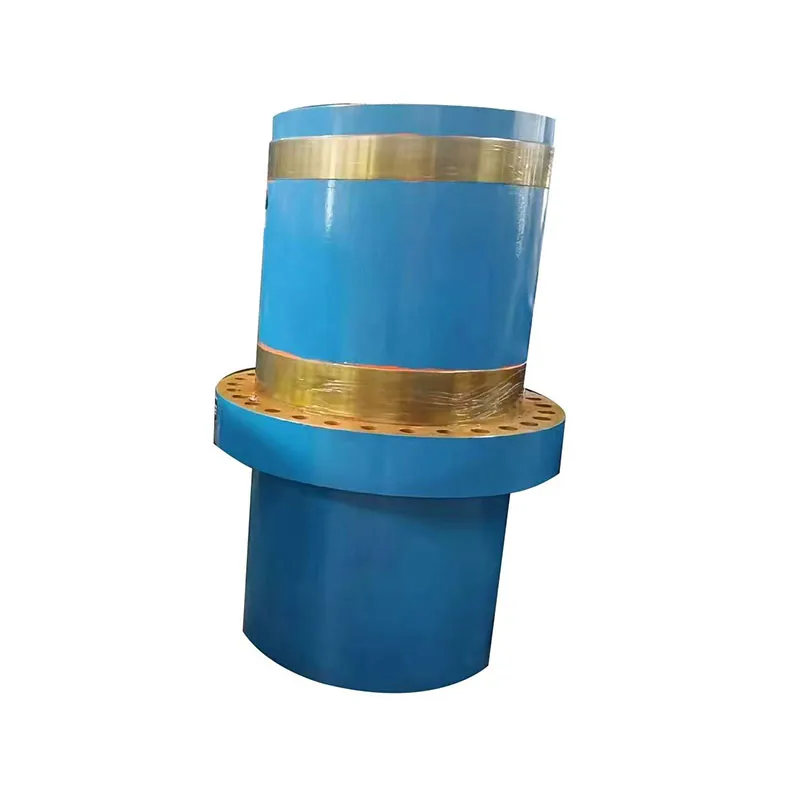

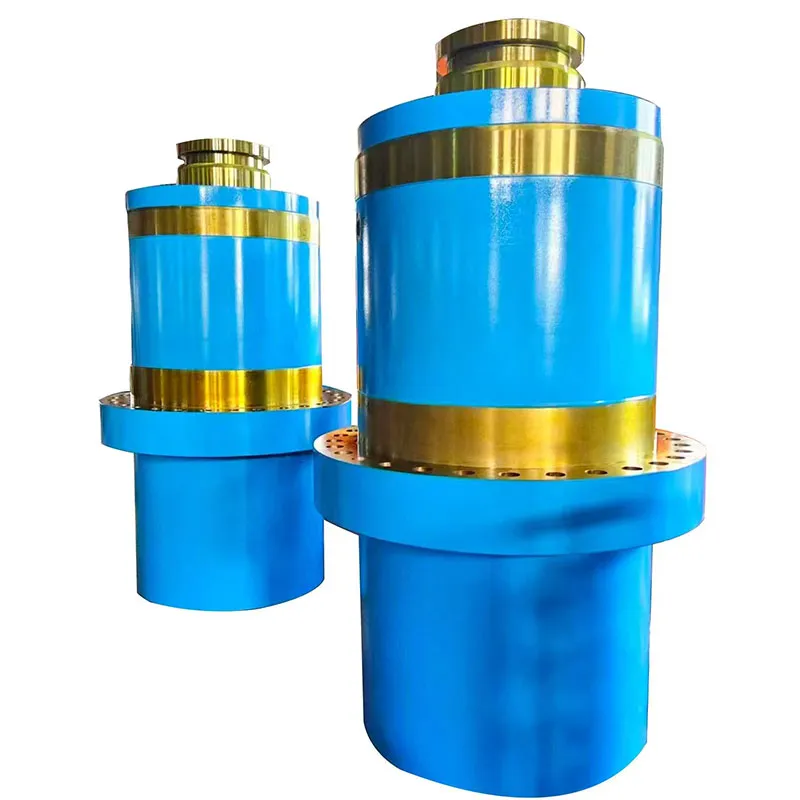

Гидравлическая колонна

Гидравлическая колонна -

Направляющая колонна механического пресса

Направляющая колонна механического пресса -

Гидравлический цилиндр 1

Гидравлический цилиндр 1 -

Специализированный гидравлический цилиндр для листогибочных станка

Специализированный гидравлический цилиндр для листогибочных станка -

Гидроцилиндр нижнего валка листогибочной станка

Гидроцилиндр нижнего валка листогибочной станка -

Направляющей фланец диски гидроцилиндра из стали

Направляющей фланец диски гидроцилиндра из стали -

Втулка цилиндра для гидравлических прессов

Втулка цилиндра для гидравлических прессов -

Шток для большого горячего штамповочного пресса

Шток для большого горячего штамповочного пресса

Связанный поиск

Связанный поиск- Бронзовая заготовка для втулок поставщик

- Зажимной гидроцилиндр для приспособления поставщики

- втулка самосмазывающаяся бронзовая

- Обработка колонны из стали 42crmo для горячековочной машины поставщик

- Гидравлическая колонна для промышленного пресса производитель

- Втулка бронзовая 25мм производитель

- Гайка для промышленного пресса цена

- Горизонтальный гидроцилиндр для производственной линии поставщики

- Кованая направляющая втулка для гидравлического пресса поставщик

- Самосмазывающаяся бронзовая втулка цена