Гидравлическая колонна для промышленного пресса

Когда говорят про гидравлические колонны, часто думают, что это просто стальная труба с поршнем — но на деле тут столько подводных камней, что даже опытные инженеры иногда промахиваются. Вот, например, в ООО ?Цзянсу Минбай Гидравлическая Технология? мы не раз сталкивались с заказчиками, которые требовали ?просто надёжную колонну?, а потом удивлялись, почему она не держит нагрузки при неравномерном распределении усилия. Давайте разберём, что на самом деле важно в этих узлах.

Конструкция и материалы: почему не всякая сталь подходит

Первое, с чем сталкиваешься при проектировании — выбор марки стали. Несколько лет назад мы пробовали использовать СТ40 без дополнительной термообработки, и это вышло боком: микротрещины появились уже после полугода эксплуатации на прессе усилием 200 тонн. Пришлось переходить на 40ХНМА с закалкой ТВЧ — и только тогда удалось добиться стабильности.

Толщина стенки — ещё один момент, который часто недооценивают. Для прессов с усилием свыше 500 тонн мы обычно закладываем не менее 45–50 мм, но тут важно учитывать не только статическую нагрузку, но и динамические удары. Как-то раз на металлургическом комбинате в Челябинске поставили колонны с запасом всего 10% — через три месяца пришлось менять из-за деформации направляющих.

А вот про посадки подшипников многие забывают вовсе. Если зазор между колонной и направляющей больше 0,05 мм, начинается вибрация, которая со временем разбивает посадочные места. Мы в Минбай обычно шлифуем поверхности до 0,8–1,2 мкм Ra — да, дороже, но зато клиенты потом не возвращаются с рекламациями.

Уплотнения и герметичность: где теряется КПД

С гидравлическими уплотнениями вечная головная боль — особенно в условиях перепадов температур. Помню, на лесопилке в Сибири ставили стандартные манжеты из NBR, а при -35°C они дубели и пропускали масло. Пришлось спешно переходить на полиуретановые с морозостойкостью до -50°C.

Сейчас мы чаще используем комбинированные уплотнения: например, для штоков — два кольца Glyd Ring плюс грязесъёмник. Это дороже, но зато снижает утечки на 15–20%, что для прессов с циклом 1000 раз/час критически важно. Кстати, на сайте https://www.mbyy.ru мы выложили таблицу совместимости уплотнений с разными типами рабочих жидкостей — многие коллеги говорят, что это сэкономило им время на подбор.

А вот про сальники часто спорю с механиками: некоторые до сих пор ставят набивные из асбеста, хотя уже лет десять есть PTFE-аналоги с ресурсом втрое выше. Но тут уже вопрос привычки — переубеждать сложно.

Монтаж и центровка: ошибки, которые дорого обходятся

Самая частая проблема на пусконаладке — неравномерная затяжка фундаментных болтов. Как-то на алюминиевом заводе в Красноярске бригада монтажников закрутила болты ?по ощущениям? — через неделю одна из четырёх колонн ушла в сторону на 2 мм. Результат — клин поршня и ремонт на 400 тысяч рублей.

Сейчас мы всегда требуем использовать динамометрические ключи с протоколированием усилия. Да, это удлиняет процесс на 15–20%, но зато исключает перекосы. Кстати, для прессов с ходом больше 3 метров добавляем ещё и лазерную центровку — старомодные методы со струной уже не дают нужной точности.

Ещё один нюанс — температурное расширение. В цехах без кондиционирования летом сталь нагревается до 40–45°C, и если не учесть это при монтаже, зимой зазоры становятся критическими. Мы обычно закладываем запас 0,1 мм на метр длины — практика показала, что этого достаточно для большинства регионов России.

Эксплуатация и обслуживание: что не пишут в инструкциях

Смазка направляющих — кажется, элементарная операция, но сколько с ней проблем! Один наш клиент в Татарстане использовал Литол-24 вместо рекомендованной Molykote 321R — через полгода пришлось менять втулки скольжения из-за задиров.

Вибрационная диагностика — тема отдельная. Мы обычно ставим датчики на кронштейны и учим персонал снимать спектры раз в месяц. Это позволяет поймать начинающийся износ подшипников до того, как он станет критическим. Кстати, после внедрения такой системы на заводе в Липецке межремонтный интервал увеличился с 6 до 11 месяцев.

А вот про чистоту гидравлической жидкости многие вспоминают только когда начинаются проблемы с клапанами. Мы настоятельно рекомендуем менять фильтры не по регламенту, а по фактическому загрязнению — особенно после первых 200 часов работы, когда идёт притирка узлов.

Кастомизация под задачи: когда стандартные решения не работают

Для ковочных прессов с ударными нагрузками мы разработали усиленную конструкцию с дополнительными рёбрами жёсткости — стандартные колонны здесь не выдерживают больше года. Пришлось пересчитать все напряжения по методу конечных элементов и добавить компенсаторы крутящего момента.

В пищевой промышленности свои требования: нержавеющая сталь и специальные покрытия. Мы как-то делали колонны для пресса отжима растительного масла — пришлось использовать 12Х18Н10Т с электрополировкой, чтобы исключить адгезию продукта. Дорого, но заказчик был доволен.

А вот для шахтных прессов главное — компактность. Пришлось разрабатывать телескопические колонны с двойным штоком, хотя изначально казалось, что это избыточно сложно. Зато теперь такие решения есть в портфолио ООО ?Цзянсу Минбай Гидравлическая Технология? и неплохо себя показывают в стеснённых условиях.

Ремонтопригодность и модернизация

Часто сталкиваюсь с тем, что при проектировании не закладывают возможность замены втулок без демонтажа всей колонны. Мы в последних проектах делаем разъёмные корпуса с болтовым соединением — да, немного тяжелее, зато ремонт занимает не неделю, а пару дней.

Ещё один момент — совместимость с устаревшим оборудованием. Как-то переделывали советский пресс 1980-х годов: пришлось не только колонны менять, но и переваривать станину, потому что новые узлы были на 15 мм шире. Теперь всегда требуем от заказчиков полный комплект чертежей старого оборудования перед началом работ.

Актуальные каталоги с типовыми решениями всегда можно найти на https://www.mbyy.ru — мы специально выложили там схемы с размерами для самых распространённых случаев. Многие благодарили за это — особенно проектировщики, которые часто работают в сжатые сроки.

Выводы и рекомендации

Если подводить итог, то главное в гидравлических колоннах — не слепо следовать стандартам, а понимать условия работы. Мы в ООО ?Цзянсу Минбай Гидравлическая Технология? за 15 лет накопили достаточно статистики, чтобы знать: каждая задача уникальна, и готовых решений здесь почти нет.

Советую всегда делать пробные расчёты на нестандартные нагрузки — например, при резком останова пресса или заклинивании заготовки. Это те случаи, которые обычно не учитывают в типовых проектах, но именно они чаще всего приводят к поломкам.

И да — не экономьте на материалах и обработке. Разница в цене между обычной и легированной сталью составляет 20–25%, но ресурс отличается в разы. Как показывает практика, лучше один раз сделать качественно, чем потом постоянно останавливать производство на ремонты.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Втулка цилиндра для гидравлических прессов

Втулка цилиндра для гидравлических прессов -

Гидроцилиндр для вакуумного пресса

Гидроцилиндр для вакуумного пресса -

Квадратный гидравлический цилиндр

Квадратный гидравлический цилиндр -

Гидравлический цилиндр 2

Гидравлический цилиндр 2 -

Направляющей фланец диски гидроцилиндра из литье

Направляющей фланец диски гидроцилиндра из литье -

Гидроцилиндр нижнего валка листогибочной станка

Гидроцилиндр нижнего валка листогибочной станка -

Специализированный гидравлический цилиндр для листогибочных станка

Специализированный гидравлический цилиндр для листогибочных станка -

Гидравлический цилиндр для гидравлических прессов

Гидравлический цилиндр для гидравлических прессов -

Быстродействующий гидроцилиндр

Быстродействующий гидроцилиндр -

Гидроцилиндр для листогибочного станка

Гидроцилиндр для листогибочного станка -

Шток поршня второй ступени

Шток поршня второй ступени -

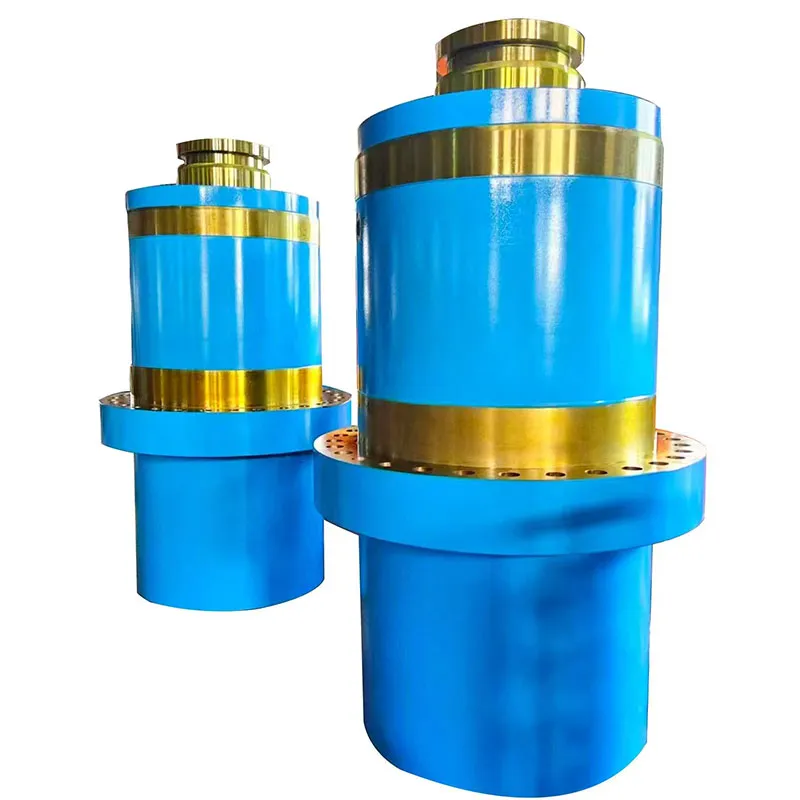

Гидравлическая колонна

Гидравлическая колонна

Связанный поиск

Связанный поиск- втулка бронзовая 6 мм

- Инженерный гидроцилиндр поставщик

- бронзовые втулки с перфорацией

- Обработка колонны из стали 42CrMo для горячековочной машины

- Гидравлическая балансировочная втулка цилиндра листопрокатного станка поставщик

- Самосмазывающаяся бронзовая втулка производители

- Направляющая втулка гидроцилиндра цена

- Втулка бронзовая 36 основный покупатель

- Односторонняя втулка цилиндра подъёма листопрокатного станка поставщик

- Телескопический шток производители