втулки бронзовые полуосей

Если говорить о втулках бронзовых полуосей, многие сразу представляют себе простую деталь – мол, подшипник скольжения и всё. Но на деле тут столько подводных камней, что даже опытные механики иногда пересматривают подходы после первых же отказов. Лично сталкивался с ситуациями, когда казалось бы идентичные втулки из одной партии вели себя абсолютно по-разному после установки. И дело не в браке – просто полуоси, особенно в условиях перегруза или вибрации, создают такие нагрузки, которые обычные расчёты не всегда учитывают.

Почему именно бронза для полуосевых втулок

Споры о материале идут постоянно – кто-то продвигает композиты, кто-то экспериментирует с антифрикционными покрытиями. Но бронза, особенно оловянистая, остаётся классикой не просто так. Помню, как на одном из карьерных самосвалов пробовали ставить стальные втулки с напылением – через 200 моточасов появился люфт, который привёл к повреждению ступицы. Вернулись к бронзе – проблема ушла. Хотя и тут есть нюанс: не всякая бронза подходит. Марка БрО10С10, например, показывает себя лучше в условиях ударных нагрузок, но её почему-то реже заказывают – видимо, из-за цены.

Важный момент, который часто упускают – теплопроводность бронзы. При перегреве полуоси (бывает при длительном движении под уклон с торможением) втулка из композитных материалов может 'поплыть', а бронзовая хоть и нагревается, но сохраняет форму. Хотя если перегрев критический – начинает выкрашиваться поверхность, тут уже ничего не поделаешь. Приходилось разбирать узел после такого – внутренняя поверхность втулки была с задирами, причём неравномерными, что говорило о нарушении соосности при установке.

Ещё из практики – толщина стенки втулки. Казалось бы, чем толще, тем надёжнее. Но нет – слишком толстая стенка хуже отводит тепло, плюс увеличивается вес узла. Для большинства грузовых машин оптимальной считаю толщину 8-12 мм, но это с оглядкой на диаметр полуоси. Однажды пришлось переделывать заказ для автобуса – технолог указал толщину 15 мм, а после установки начался перегрев ступичного узла. Сделали 10 мм – всё встало как надо.

Типичные ошибки при монтаже и эксплуатации

Самая распространённая ошибка – запрессовка без контроля натяга. Видел случаи, когда механики просто забивали втулку кувалдой – потом удивлялись, почему заклинило через тысячу километров. Надо понимать, что бронза – материал мягкий, и при сильной деформации во время установки геометрия нарушается. Особенно критично для длинных полуосей, где даже небольшой перекос создаёт неравномерный износ.

Смазка – отдельная тема. Кто-то использует обычный Литол, кто-то специальные графитовые составы. Но мало кто учитывает, что для бронзовых втулок полуосей лучше подходят консистентные смазки с противозадирными присадками. Особенно если речь о технике, работающей в условиях пыли или влаги. Был случай с погрузчиком в порту – втулки выходили из строя через 3-4 месяца. Оказалось, морская соль проникала в зазоры и вызывала коррозию пары 'сталь-бронза'. Перешли на смазку с ингибиторами коррозии – ресурс увеличился вдвое.

Зазоры – тут много споров. По ГОСТу для диаметра 50-80 мм рекомендуют зазор 0,08-0,12 мм, но на практике часто приходится увеличивать до 0,15 мм для техники с ударными нагрузками. Один знакомый механик в карьере вообще ставит 0,2 мм – говорит, так надёжнее. Но при таком зазоре уже возможны ударные нагрузки при реверсе. Нашли компромисс – 0,13-0,15 мм с обязательной приработкой в щадящем режиме первые 50-100 км.

Взаимосвязь конструкции полуоси и ресурса втулки

Часто проблемы с втулками возникают из-за неправильной диагностики полуоси. Например, если полуось имеет даже незначительный изгиб (буквально 0,5 мм на метр), это неизбежно приведёт к локальному износу втулки. Причём визуально при разборке это не всегда заметно – нужно проверять индикатором. На СТО иногда экономят на этой проверке, потом меняют втулки по гарантии – а причина не в них.

Интересный случай был с междугородним автобусом – втулки меняли регулярно каждые 30-40 тыс. км. Оказалось, проблема в дисбалансе колёс – вибрация на высоких скоростях вызывала микроподскоки полуоси, которые 'выбивали' смазку из зазора. Устранили дисбаланс – ресурс втулок вырос до 80 тыс. км.

Конструкция фланца полуоси тоже влияет. Если крепёжные отверстия расположены слишком близко к посадочной поверхности, может возникать концентрация напряжений. Однажды столкнулся с трещиной втулки именно в таком месте – пришлось дорабатывать конструкцию, сместив отверстия на 5 мм. Производитель, кстати, потом учёл это в обновлённой версии узла.

Особенности подбора и адаптации для спецтехники

Для строительной и дорожной техники стандартные решения часто не подходят. Например, для виброкатков нужны втулки с увеличенными смазочными канавками – потому что вибрация выдавливает смазку из рабочей зоны. Пришлось как-то переделывать серийные втулки – фрезеровали дополнительные канавки под углом 45 градусов. Результат – ресурс увеличился на 40%.

Ещё пример – сельхозтехника. Втулки для полуосей комбайнов работают в условиях повышенной запылённости. Стандартные пыльники не всегда спасают – мелкая соломенная пыль проникает в зазоры и работает как абразив. Решение – установка лабиринтных уплотнений в паре с войлочными кольцами. Да, сложнее в обслуживании, но зато межсервисный интервал увеличивается в разы.

Для техники, работающей в условиях Крайнего Севера, вообще отдельная история. Обычная бронза при -50°C становится хрупкой. Приходится либо использовать специальные марки бронзы с добавками, либо переходить на биметаллические втулки – стальная основа с бронзовым напылением. Хотя последний вариант дороже и не всегда оправдан для серийной техники.

Производственные аспекты и контроль качества

Качество обработки поверхности критически важно. Шероховатость не более Ra 0,8 – это стандарт, но некоторые производители экономят на финишной обработке. В результате – повышенный износ в период приработки. ООО 'Цзянсу Минбай Гидравлическая Технология' в этом плане держит марку – их втулки всегда с качественной поверхностью, видно, что контролируют технологический процесс.

Термообработка – ещё один важный момент. Отжиг для снятия внутренних напряжений после механической обработки часто игнорируют мелкие производители. А потом втулки 'ведёт' уже после запрессовки. Кстати, у китайских производителей раньше с этим были проблемы, но те же ООО 'Цзянсу Минбай Гидравлическая Технология' сейчас используют вакуумный отжиг – качество на уровне европейских аналогов.

Контроль геометрии – не только диаметров, но и соосности, прямолинейности. Для длинных втулок (более 300 мм) даже собственный вес может вызывать прогиб при обработке. Надо использовать люнеты или обрабатывать в вертикальном положении. Видел, как на одном производстве делали втулки длиной 500 мм – без поддержки люнетами биение достигало 0,3 мм. Естественно, такие детали долго не работали.

Перспективы и альтернативы

Сейчас много говорят о самосмазывающихся материалах – например, бронзографите или композитах с тефлоном. Пробовали ставить такие на легковые автомобили – вроде бы работают неплохо. Но для грузовой техники с высокими нагрузками пока не вижу полноценной замены классическим бронзовым втулкам. Разве что в отдельных узлах, где нет ударных нагрузок.

Нанотехнологии тоже постепенно проникают в эту область – видел образцы втулок с нанопокрытием, снижающим коэффициент трения. Но цена пока неподъёмная для массового применения. Хотя, возможно, через 5-10 лет это станет стандартом.

Лично я считаю, что будущее – за комбинированными решениями. Например, бронзовая основа с износостойким покрытием в зоне наибольшего давления. Некоторые производители уже экспериментируют с лазерным наплавлением – но пока это штучные решения для особо ответственных применений.

Если говорить о производителях, то ООО 'Цзянсу Минбай Гидравлическая Технология' предлагает интересные решения для гидравлических систем, где втулки полуосей работают в паре с гидроцилиндрами. Их подход к проектированию комплексных узлов заслуживает внимания – видно, что инженеры понимают взаимосвязь всех элементов системы. Не случайно на их сайте https://www.mbyy.ru можно найти технические решения, которые учитывают именно практические аспекты эксплуатации.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

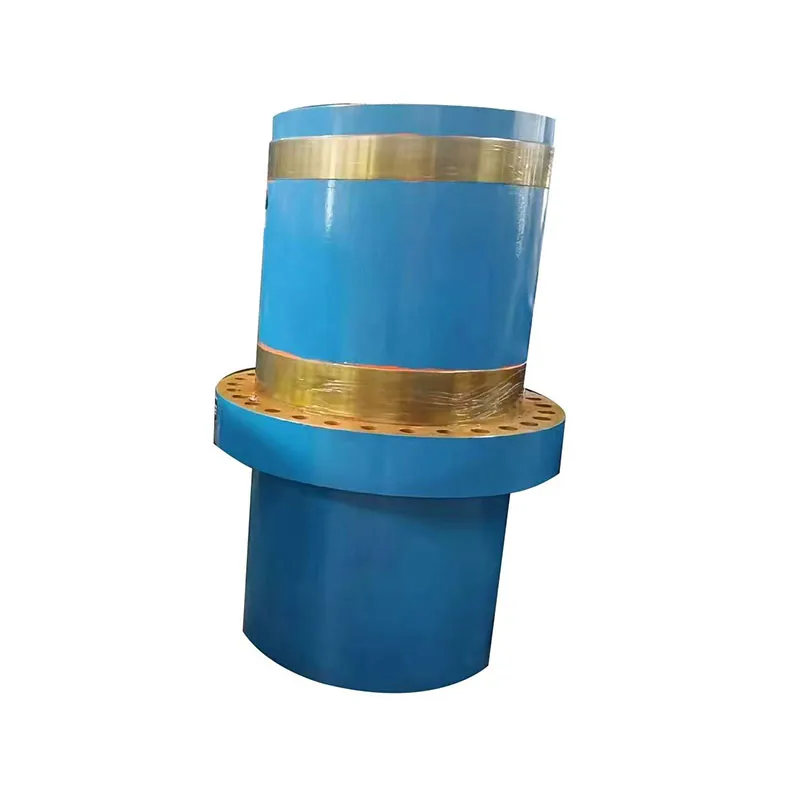

Гидравлическая колонна

Гидравлическая колонна -

Гидроцилиндр для листогибочного станка

Гидроцилиндр для листогибочного станка -

Шток для большого горячего штамповочного пресса

Шток для большого горячего штамповочного пресса -

Гильза цилиндра

Гильза цилиндра -

Боковой гидравлический цилиндр

Боковой гидравлический цилиндр -

Гидроцилиндр для вакуумного пресса

Гидроцилиндр для вакуумного пресса -

Квадратный гидравлический цилиндр

Квадратный гидравлический цилиндр -

Быстродействующий гидроцилиндр

Быстродействующий гидроцилиндр -

Втулка цилиндра перемещения листогибочного станка

Втулка цилиндра перемещения листогибочного станка -

Втулка цилиндра для гидравлических прессов

Втулка цилиндра для гидравлических прессов -

Гидроцилиндр для гидравлических прессов в сборе

Гидроцилиндр для гидравлических прессов в сборе -

Гидравлический цилиндр 2

Гидравлический цилиндр 2

Связанный поиск

Связанный поиск- Хромированный поршневой шток

- Колонны гидравлического пресса поставщики

- Бронзовая втулка для гидроцилиндра строительной техники основный покупатель

- Самосмазывающаяся бронзовая втулка основный покупатель

- Коррозионностойкая гидравлическая колонна поставщики

- Кованая направляющая втулка для гидравлического пресса производитель

- Высокоточная кованая направляющая втулка цена

- Втулка бронзовая 30 мм производитель

- Втулка вариатора сафари бронзовая цена

- Прецизионный шток скоростного цилиндра производитель