Бронзовая втулка из оловянной бронзы производитель

Когда ищешь производителя бронзовых втулок, первое, что приходит в голову — проверить сертификаты. Но за 12 лет работы с гидравликой понял: бумаги — это лишь треть дела. Особенно с оловянной бронзой, где многие путают литьё и прессование, а потом удивляются, почему втулка в гидроцилиндре начинает подтекать на морозе.

Почему оловянная бронза — не любая бронза

Видел десятки случаев, когда заказчики требовали 'бронзовую втулку', а получали алюминиево-никелевый сплав. Разница вскрывается только при нагрузке свыше 15 МПа — появляется продольная деформация. Наш технолог как-то разложил образцы на столе: у оловянной бронзы BrО10 цвет темнее, почти шоколадный, а при сверлении стружка ложится плотными колечками.

Кстати, о составе. Идеальное соотношение — 9-11% олова, 0.1% фосфора, остальное медь. Но некоторые цеха экономят, снижая олово до 6% — тогда при температуре ниже -25°C появляются микротрещины. Проверяли как-то на стенде с имитацией сибирской зимы — втулка от неизвестного производителя лопнула за 72 цикла, наша выдержала 140.

Особенно критично для гидравлических стоек, где биение может достигать 0.3 мм. В ООО 'Цзянсу Минбай Гидравлическая Технология' для таких случаев делают двойной отжиг — после литья и после механической обработки. Не каждый завод заморачивается, а зря — остаточные напряжения снимаются на 90%.

Технологические ловушки при обработке

Токарная обработка — кажется простой операцией, но здесь каждый микрон имеет значение. Помню, в 2019 перешли на резцы с алмазным напылением — думали, повысим точность. Оказалось, для оловянной бронзы это избыточно: материал начинает 'мазаться', поверхность получается словно приполированная, но маслоудерживающие свойства падают.

Пришлось возвращаться к твердосплавным пластинам с определенной геометрией стружколома. Важный момент — скорость резания не более 120 м/мин, иначе появляется синий налет окислов. Кстати, эту ошибку до сих пор делают многие конкуренты — видно по характерному цвету готовых изделий.

Шлифовка — отдельная история. Для гидроцилиндровых втулок идеальная шероховатость Ra=0.32-0.63, но достичь этого равномерно по всей длине сложно. Решение нашли эмпирически: продольно-поперечное шлифование с охлаждением эмульсией на основе масла, не воды — иначе возможна коррозия меди.

Контроль качества: между ГОСТом и реальностью

Ультразвуковой контроль выявляет крупные раковины, но для втулок важнее микроскопические ликвации олова. Их видно только на металлографическом шлифе — мы каждый десятый изделие проверяем, хотя стандарт требует 1 из 50. Обнаружили закономерность: если температура литья превышает 1150°C, образуются зоны с 15-17% олова — хрупкие как стекло.

Размерный контроль — отдельная головная боль. Тепловое расширение бронзы — 18.5 мкм/°C, поэтому измерения при 20°C и при 30°C дают расхождение до 5 мкм. Пришлось оборудовать комнату с климат-контролем, хотя многие считают это излишеством.

Интересный случай был с партией для карьерных экскаваторов — втулки прошли все испытания, но при монтаже не садились на вал. Оказалось, проблема в упругой деформации при транспортировке: теперь упаковываем в деревянные контейнеры с демпфирующими прокладками.

Практические аспекты применения в гидравлике

В гидроцилиндрах высокого давления (свыше 32 МПа) оловянная бронза ведет себя нелинейно. Заметил, что при длительных статических нагрузках происходит 'ползучесть' — до 0.02 мм за 1000 часов. Поэтому в гидравлических компонентах для шахтного оборудования даем запас по зазору на 15% больше расчетного.

Смазка — еще один тонкий момент. Минеральные масла совместимы идеально, а вот с синтетическими на основе полигликолей бывают проблемы — образуются медные мыла, забивающие зазоры. После неудачного опыта с немецким гидравлическим маслом теперь тестируем все смазочные материалы минимум 200 часов.

Для поршневых штоков пара трения 'сталь-бронза' работает лучше, чем 'сталь-латунь', но только при правильной термообработке стали. Если твердость стали ниже 45 HRC, бронза начинает 'налипать' — видел такие случаи на ремонтируемых экскаваторах.

Производственные тонкости на примере конкретного завода

В ООО 'Цзянсу Минбай Гидравлическая Технология' технологический процесс выверяли годами. Например, для гидравлических цилиндровых комплексов используем бронзу BrO10F1 с добавкой 0.3% никеля — не по ГОСТу, но практика показала, что это повышает усталостную прочность на 12%.

Литье ведется в вакуумированные формы — снижает газонасыщенность. Раньше были проблемы с пористостью в верхней части отливки, пока не внедрили донную разливку. Сейчас брак по porosity не превышает 0.7%, тогда как в среднем по отрасли — 3-4%.

Механический цех оборудован японскими станками с ЧПУ, но оснастку разрабатывали сами. Особенно горжусь оправкой для расточки — с компенсацией температурных деформаций, точность ±0.005 мм держит даже при 30-градусной жаре. Подробности технологии можно найти на https://www.mbyy.ru в разделе о производстве стоек и рамов.

Ошибки, которые лучше не повторять

Самая дорогая ошибка — попытка сэкономить на термообработке. В 2017 пробовали сократить цикл отжига с 8 до 5 часов — партия втулок для прессового оборудования пошла браком 43%. Пришлось переплавлять, теряя и время, и репутацию.

Еще один провал — эксперимент с заменой олова свинцом (BrS30). Для низконагруженных узлов подошло бы, но в гидравлике при вибрации началось расслоение. Вывод: не стоит слепо переносить зарубежные стандарты без адаптации к российским условиям эксплуатации.

Сейчас осторожнее относимся к 'инновациям'. Например, лазерное легирование поверхности обещало чудеса, но на практике дало прирост всего 7% при удорожании на 30%. Иногда проверенные методы надежнее.

Что в итоге важно для производителя

Главное — не гнаться за дешевизной. Себестоимость качественной бронзовой втулки из оловянной бронзы не может быть ниже определенного порога — иначе где-то срезали углы. Проверяю поставщиков простым тестом: прошу показать металлографические снимки и протоколы испытаний на усталость.

Технологическая дисциплина — вот что отличает серьезного производителя. В том же ООО 'Цзянсу Минбай Гидравлическая Технология' каждый оператор ведет журнал параметров обработки, а не только ОТК фиксирует результаты. Мелочь? Но именно это позволяет отслеживать корреляции между режимами и качеством.

Сейчас многие переходят на композитные материалы, но для ответственных узлов оловянная бронза останется незаменимой еще лет 20 точно. Другое дело, что производителям нужно учиться адаптировать классические сплавы под современные требования — например, добавляя модификаторы структуры или комбинируя методы обработки.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

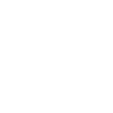

Специализированный гидравлический цилиндр для листогибочных станка

Специализированный гидравлический цилиндр для листогибочных станка -

Гидроцилиндр для листогибочного станка

Гидроцилиндр для листогибочного станка -

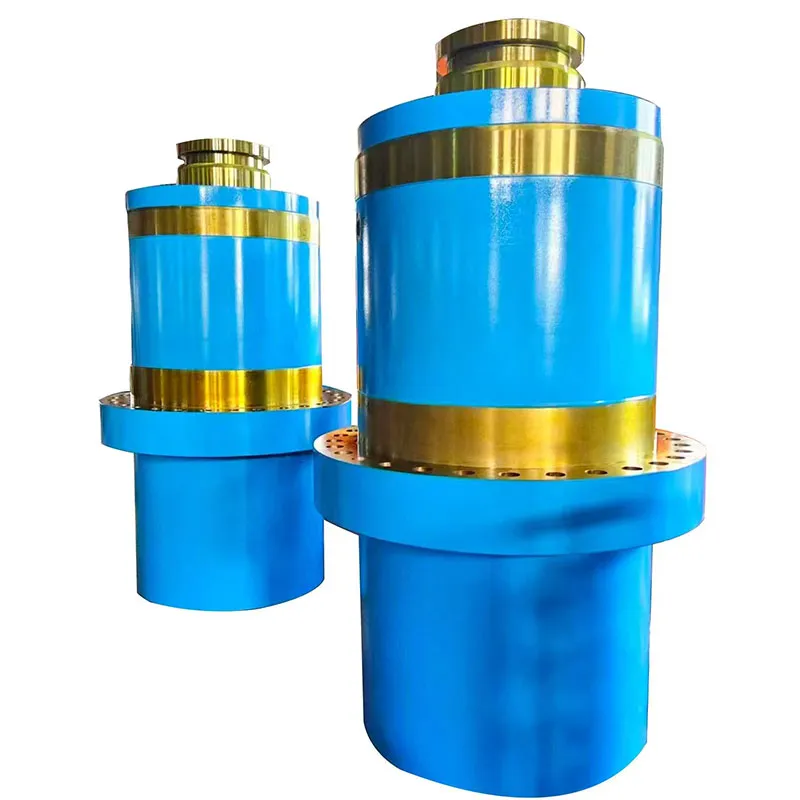

Втулка цилиндра перемещения листогибочного станка

Втулка цилиндра перемещения листогибочного станка -

Втулка цилиндра для гидравлических прессов

Втулка цилиндра для гидравлических прессов -

Шток для гидравлического пресса

Шток для гидравлического пресса -

Гидроцилиндр для вакуумного пресса

Гидроцилиндр для вакуумного пресса -

Боковой гидравлический цилиндр

Боковой гидравлический цилиндр -

Гидравлический цилиндр 1

Гидравлический цилиндр 1 -

Гидроцилиндр для гидравлических прессов в сборе

Гидроцилиндр для гидравлических прессов в сборе -

Гидравлический цилиндр 2

Гидравлический цилиндр 2 -

Шток поршня второй ступени

Шток поршня второй ступени -

Направляющая колонна механического пресса

Направляющая колонна механического пресса

Связанный поиск

Связанный поиск- Литая втулка цилиндра промышленного пресса основный покупатель

- Главный гидроцилиндр двойного действия цена

- Литье бронзовых втулок поставщики

- Бронзовая заготовка для втулок поставщики

- Односторонняя втулка цилиндра подъёма листопрокатного станка цена

- Втулка бронзовая 6 мм цена

- Втулка цилиндра промышленного пресса производитель

- Стальная кованая направляющая втулка поставщики

- Бронзовая втулка гидроцилиндра цена

- Крупногабаритный гидроцилиндр для строительной техники поставщики